“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。当王勃笔下的赣江盛景从脑海中的画面变成跃入眼帘的真实景观,“丝路华章 赣鄱新声”聚焦南昌高质量发展调研行活动,成就了一场行走在历史与现实间的文化溯源。

近日,笔者应邀赴南昌参加由江西省委网信办指导、南昌市委网信办主办、新华网承办的“丝路华章 赣鄱新声”聚焦南昌高质量发展调研行活动,踏访新近完成改造的滕王阁北扩工程、即将完工的豫章书院、古色古香的八大山人纪念馆、文物让人眼花缭乱的海昏侯国遗址博物馆,在流淌着千年诗意的赣江边,在飞檐斗拱的榫卯间,在文物古迹的纹路里,触摸这座英雄之城的文化根脉。

滕王阁:千年名楼焕新韵 古渡变身“民生客厅”

南昌因水而生,古称“洪都”“洪州”,皆与水结缘。而滕王阁的故事,本就与赣江的涛声紧紧相连。“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”。登上滕王阁第九层,凭栏远眺时,赣江如碧绸穿城而过,江风裹着水汽掠过面颊,让人瞬间读懂王勃作《滕王阁序》时的壮阔心境。

位列江南三大名楼的滕王阁,始建于唐永徽四年(653年),因《滕王阁序》名传千古。虽历经29次兴废,木质的梁柱换了又换,滕王阁却始终是南昌人心中不可动摇的文化地标。

如今的滕王阁,早已跳出“孤立古建”的框架。2023年底,南昌市实施滕王阁北扩工程,对滕王阁北边废弃的渡口进行改造,让曾被围墙围起来的景区实现“还江于民、还岸于民、还景于民”。2025年1月1日,滕王阁北扩工程竣工并正式对外开放。这一工程不仅唤醒了沉睡的历史,更重塑了人与江的联结。

在老南昌的记忆中,章江门外的这处渡口曾是城郭繁华的缩影:清晨时分,渡船摇橹声伴着商贩叫卖声,人来客往、商贾云集。“章江晓渡”更是古南昌的经典景致。可随着公路、铁路交通崛起,旧城改造推进,渡口渐渐湮灭,那抹“晓渡晨光”也消失在历史尘埃中。如今,这片昔日杂草丛生的弃置荒地涅槃重生——改造后的“章江晓渡”既保留了古朴的石阶、木质廊亭的历史风貌,又增设了防滑亲水平台、休憩座椅,连标识牌都设计成仿唐风格。行走其间,仿佛能与旧时渡客隔空相望。

不止是“章江晓渡”,整个滕王阁景区都在“扩容升级”中焕发新生:焕然一新的滨江步道实现南北全线贯通,彻底改变了以往“近江不见江”的遗憾;景区还打破边界,与万寿宫、大士院等南昌老城区旅游景点实现整体联动,游客可沿赣江步道一路串联起古街、古建与江景。更令人称奇的是,尽管滕王阁收费区域有所“缩水”,但游客量和旅游收入却实现“双增”——今年上半年,整个滕王阁旅游区的游客总体数量已突破500万人次大关。

豫章书院:湖心古院迎新生 浮桥将引“打卡潮”

荷塘环绕、绿树成荫,湿地丰饶、鹭鸟翩跹……湖水如碧玉般的象湖湿地公园,是南昌市民“家门口的诗与远方”。

在象湖湿地公园的一处湖滨广场上,竖立着豫章书院的牌楼。一条长202.8米的钢架木制浮桥,连接着象湖西岸与湖心岛。一片青瓦黛瓦的檐角从湖心岛浓绿的樟树林间探出——建设中的豫章书院,就藏在这座湖心小岛上。

复建的豫章书院总用地范围面积约1.9万平方米,总建筑面积4136.53平方米。书院配有豫章堂、钟陵轩、隆兴斋、洪都厅和雅望亭5处建筑,将成为集阅览、自习、研学、交流等功能于一体的新型公共文化空间。目前复建工程已接近尾声,豫章书院初现雏形,预计9月底完工后,国庆节正式对外开放。

南昌是一座历史文化名城,而书院文化作为南昌文化的重要组成部分,承载着这座城市千年的智慧与传承。豫章书院与白鹿洞书院、鹅湖书院、白鹭洲书院并称为江西四大书院。

豫章书院的故事,要从南宋讲起。彼时理学兴盛,书院成了文人讲学论道的圣地,朱熹曾在此讲授“格物致知”,陆九渊也曾驻足传播“心学”。在清代,豫章书院培养了大批经世之才。康熙五十八年(1719年),康熙帝赐御书“章水文渊”四字匾额给豫章书院,豫章书院跻身全国四大书院之列,享誉九州,闻名四海,成为江西“文风鼎盛”的象征。

负责豫章书院运营的南昌市图书馆相关负责人介绍说,豫章书院开放后,岛上会有国学体验课,孩子能学活字印刷、写毛笔字。大人能坐在湖边茶亭里,听老师讲书院的历史。游客也可以在浮桥上“打卡”象湖的优美风景。

湖风拂过岛上的树叶,沙沙声里仿佛已掺进了未来的书声与笑语。新建的豫章书院,找回了南昌应有的气质和文脉,在象湖的柔波中,让千年文韵与自然野趣,在水光粼粼间撞出了温柔的回响。

八大山人纪念馆:古树老井伴真迹 笔墨间对话五百年

“开径望三益,卓荦观群书”。在八大山人纪念馆,由八大山人题写的对联随处可见。这座纪念馆藏在南昌市青云谱区的绿树间,前身是八大山人晚年隐居的青云谱道院,青灰院墙、朱红大门,连院内的石径都带着几分“孤高清寂”,恰如主人的画风。

八大山人,姓朱名耷,为明太祖朱元璋第十六子朱权的九世孙,集遗民、禅师、画家于一身,是我国明末清初杰出的国画大师。其艺术思想融合了儒、释、道文化精髓,艺术风格深邃、空灵、含蓄、自然,吴昌硕、齐白石、张大千等大师莫不对其推崇备至。

纪念馆内有两株古樟,传说由八大山人亲手栽种,如今树龄已逾五百年,树干粗得需两人合抱,枝桠向天空舒展,像撑开一把巨大的绿伞。树下一口老井,井口的青石板被世代的桶绳磨出深深的凹痕,凑近看时,还能看见井底映着的细碎天光。

真迹馆内,八大山人的传世作品在恒温恒湿的展柜里静静陈列,目前所见有两幅作品登上邮票。《双鹰图》为八大山人晚年画鹰的代表作。画面上的两只鹰,一上一下相互顾盼,枯木顽石间于其中,相映成趣,俯仰高低之间其英武之姿跃然纸上。鹰的造型就是朱耷自己倔强一生的“适合造型”。它孤傲怪癖,纸墨虽经三百多年,但仍显现出双鹰如活的一般,妙不可言。

我们驻足在画前,柔和的灯光打在泛黄的宣纸上,能看清笔尖划过的纤维纹路。“您看这鸟的眼睛,八大山人总画成‘白眼向人’的样子,其实是在暗喻自己不与世俗同流合污。”讲解员的声音轻轻响起,那一刻,仿佛能看见五百多年前,八大山人坐在道院的窗前,蘸着墨汁挥毫的模样。时光在笔墨间缩成了一瞬,我们与古人完成了一场无声的对话。

海昏侯国遗址博物馆:金玉满堂藏汉韵 文物诉说千年事

如果说八大山人纪念馆是“水墨留白的诗意”,那南昌汉代海昏侯国遗址博物馆便是“浓墨重彩的历史”。这座建在西汉海昏侯刘贺墓葬遗址上的博物馆,用上万件文物,把两千多年前的西汉贵族生活,鲜活地铺展在人们眼前。

提起海昏侯墓的发现,有一段“忠犬护宝”的故事。2011年3月,南昌新建区大塘坪乡观西村村民熊菊生,夜里总听到狗叫不停,从而发现自家祖坟附近的山上有个黑黢黢的洞口。他凑近一看,竟是个深约14米的盗洞,赶紧报了警。正是这及时地上报,让这座险些被盗墓贼得手的千年古墓,得以完整呈现在世人面前。

海昏侯刘贺是汉武帝的孙子,曾做过27天皇帝,后来被废黜封为列侯,33岁郁郁而终。

走进“金色海昏”展厅,最先抓住视线的,是玻璃展柜里整齐排列的285枚金饼——每枚重约250克,表面还留着铸造时的蜂窝状纹路,在灯光下泛着柔和的金光;旁边的马蹄金与麟趾金更显精致,顶部镶嵌着青绿色的琉璃或白色玉石,造型仿照天马的蹄子与麒麟的脚趾,是汉武帝时期特有的“皇家制式”。

据介绍,刘贺主墓出土金器480件,金器种类涵盖文献记载的所有类型,有饼金、钣金、麟趾金和褭蹏金,是汉代考古出土金器数量最多、种类最全的一次,总重量约115公斤,超过此前考古出土西汉金器的总和。经科学检测,这些金器的纯度均超过95%。

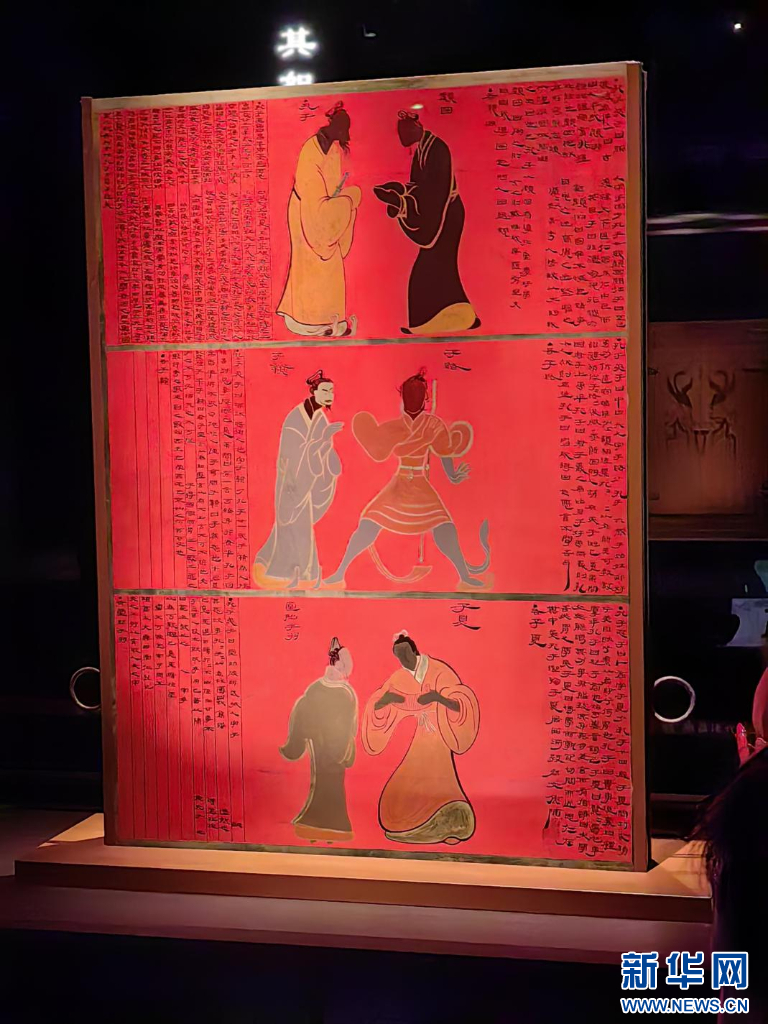

展厅深处,最让人驻足的,是一组绘有人物形象的衣镜组件,在人物下面还有题字。题字部分可辨认出“孔子”“颜回”“叔梁纥”等人名。衣镜由镜背、镜体、镜掩(镜盖)、镜架等组成。其中,孔子及其弟子画像绘于木质镜背上,画像上的孔子头戴小冠,身穿深衣长袍,腰部有束带,脚上穿翘头履,面目并不清楚但可见长须。这是迄今发现的最早孔子像,也印证了汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后,崇儒已成为西汉中晚期上流阶层的时尚。

这些文物静静躺在展柜里,金器的光泽、青铜的包浆、竹简的纹路,都在诉说着两千多年前的文明故事,让我们真切触摸到中华文化的“厚重与璀璨”。

从滕王阁的“古渡新生”到豫章书院的“重建焕彩”,从八大山人纪念馆的“水墨传情”到海昏侯国遗址博物馆的“汉韵华章”,此次南昌之行,笔者不仅奔赴了一场穿越千年的文化盛宴,更读懂了这座城市对“文化强市”的独特理解——文化从不是“高高在上的古董”,而是要走进街头巷尾,融入柴米油盐,成为滋养市民幸福感的“养分”。

据了解,这些年,南昌始终抱着“以人民为中心”的初心做文化:改造滕王阁时,不搞“封闭式古建公园”,而是把废弃渡口改造成市民能遛弯、唱歌的休闲区;重建豫章书院时,不追求“复古噱头”,而是设国学课、茶亭,让市民能亲手触摸传统文化;运营文化场馆时,推出“周末免费讲解”“亲子研学营”,连八大山人纪念馆的古樟树下,都摆上了供人歇脚的石凳。

这座曾见证过八一起义英雄壮举的城市,正用文化串联起历史与未来,让每一位生活在这里的人,都能在古今交融的烟火气里,找到属于自己的“幸福感”“获得感”。(肖进安)